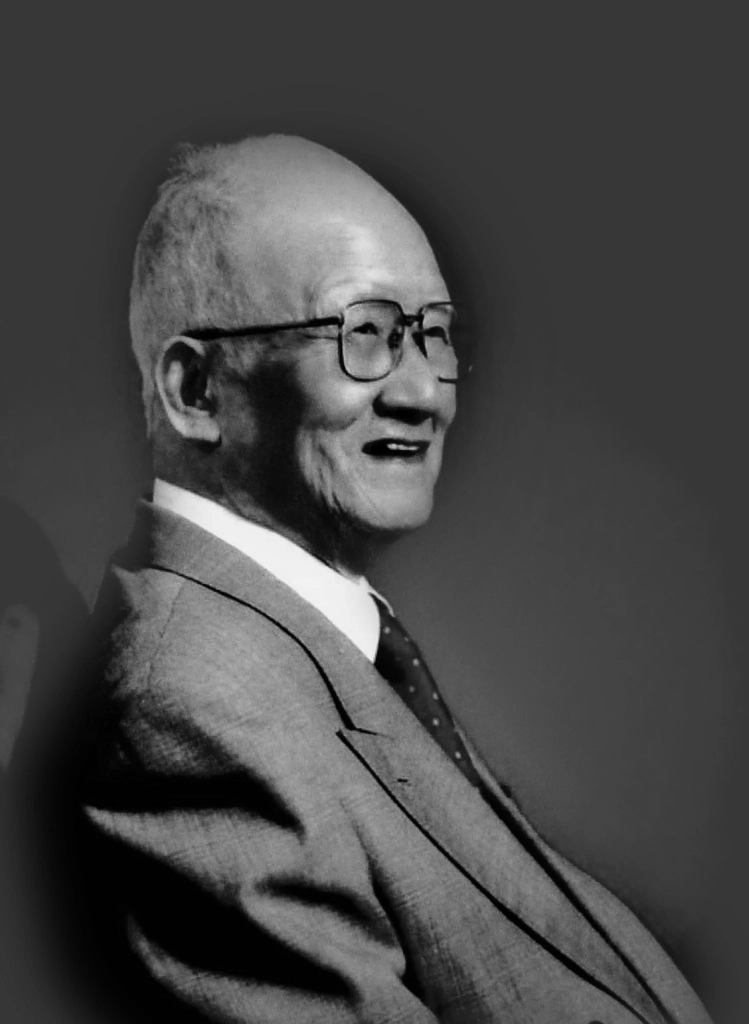

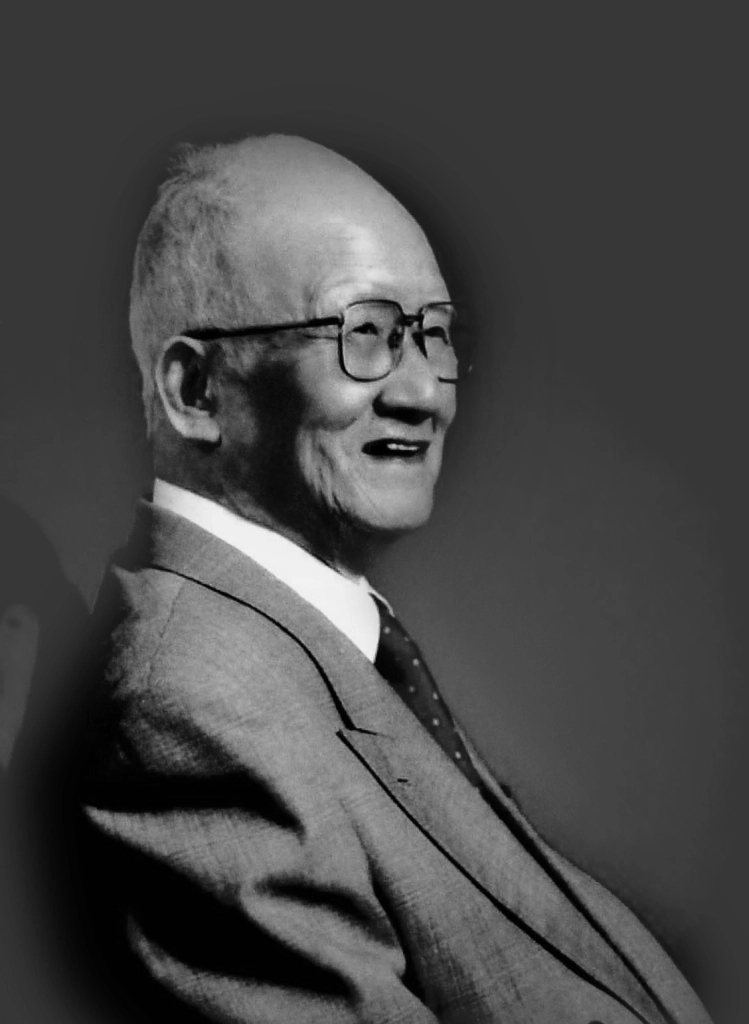

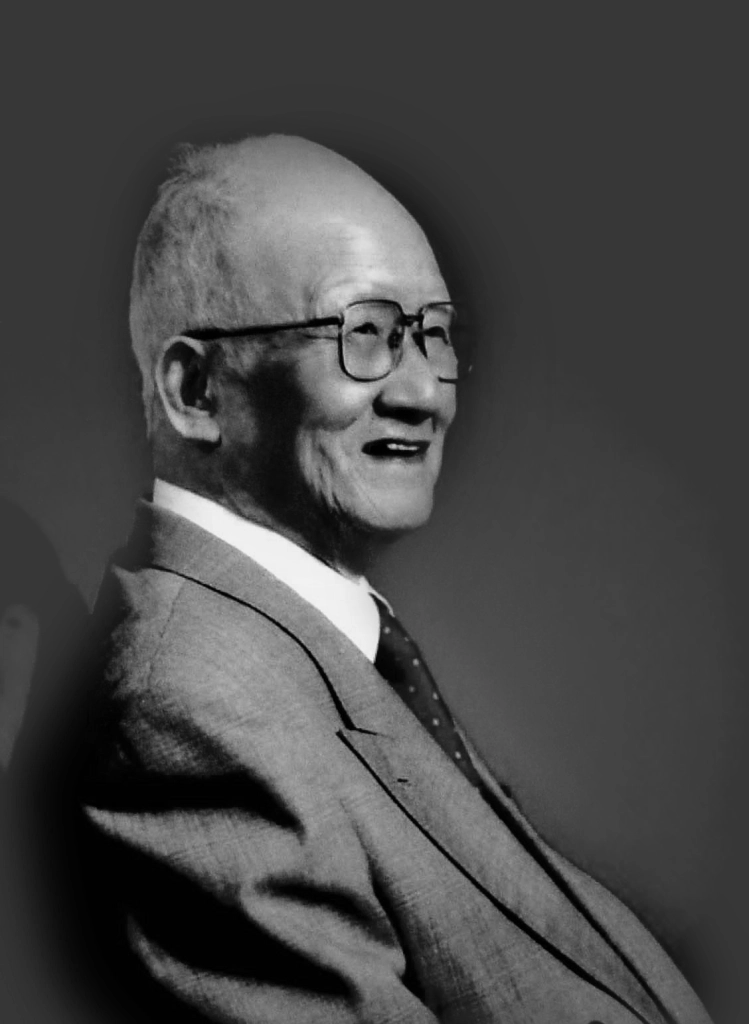

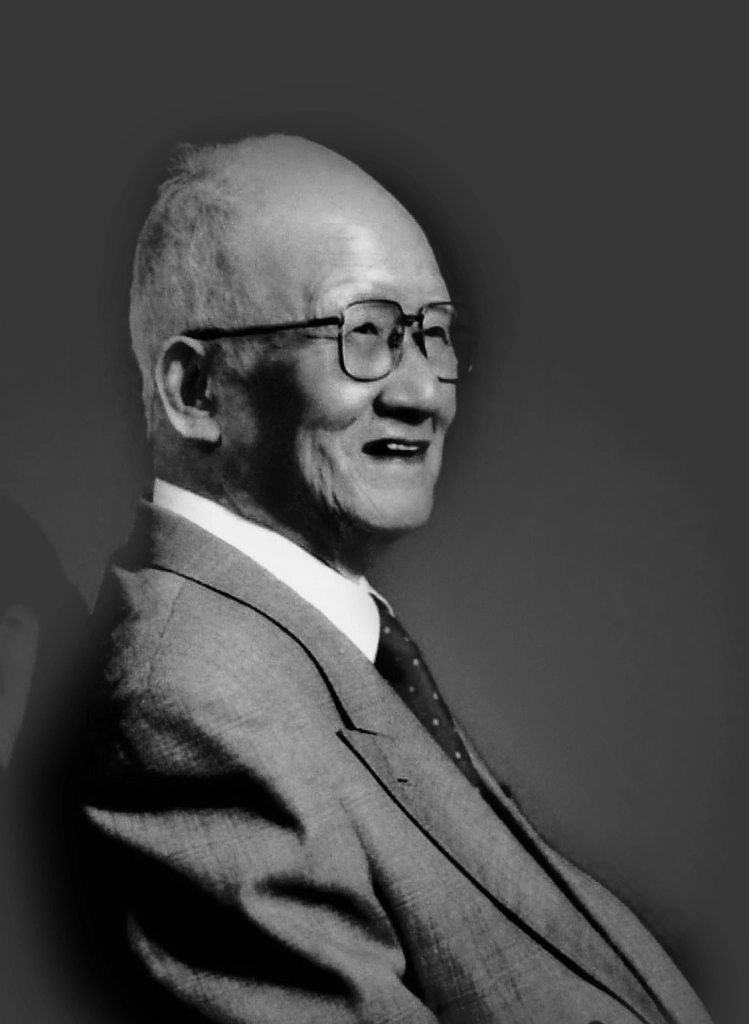

罗沛霖传

Luo Peilin’s Biography

11. 硕果累累

雷达

罗沛霖先生是中国第一代雷达专家在学术上的引路人。在1955北京理工学院首批雷达专业学生毕业答辩时,先生会上会下先生给了全体同学很多鼓励。1958年,罗沛霖先生受命主持外空探测系统的方案论证工作,他的超前意识和技术胆识深深让后辈同事们钦佩。1961年罗沛霖受聘为导师,培养进修生(研究生)。1962年,中国电子学会召开成立大会暨第一届学术年会,罗沛霖发表了《论信号处理中的参符积累和非参符积累,信号概率检测中的若干含义》的论文,这篇重要论文不仅给当时已有的频率分集技术以理论支持,也为尔后诞生的频率捷变技术提供了理论依据。

计算机

1973年全国计算机联合组成立,清华大学为组长单位,由罗沛霖主持,意在研制我国最早的通用计算机。DJS-130(DJS-100为小型通用计算机系列)的CPU是采用国产集成电路设计完成的。中国工程院院士李三立也是当时计算机联合组成员,他表示,这是我国计算机历史上一个里程碑:在能够批量生产的计算机中,CPU和其他部件(包括磁芯存储器)均由我国自己设计和生产。“这和罗老的精心指导是分不开的。”

DJS-100系列批量生产以后,罗沛霖又十分关心其应用。李三立回忆道:“罗老还亲自带领清华大学计算机系教师,到应用单位去推广DJS-130。

七律 飛天 贈學森 2003.10

昔于一九五六年夏,聂帅在三座门聆听汇报。劲夫、学森、三强、罗庚、守武及余与焉,为火箭与科技规划诸紧急措施事也。

以后余参与星、弹事不多,惟夙事电子、信息科技,亦于斯多有缘。神舟五号圆满实现,国之大喜,因书俚诗,以奉学森作贺。

千年古國夢飛天,

十載攻闗今喜圓。

篳路藍縷君矻矻,

功成業就自謙謙。

神龍騰起青空去,

廣漠迎来壯士還。

回想從前聶帥囑,

白頭相慶共欣然。

超大规模集成电路

1984年,罗沛霖建议和介绍加州理工学院教授和计算机系主任、美国科学院院士、唯一的戈登和派蒂.摩尔教授米德(Carver A. Mead)来中国联合孕育集成电路产业的诞生。现在证明了,那时正当集成电路这个当今热谈的“量子革命”的前夜。

当时米德教授的接待方是中科院上海分院、电子部、国务院超大规模集成电路领导小组。米德教授建议了,要贡献他在加州理工学院计算机科学系的全部实验室技术与中科院建立一个国际联合集成电路设计中心。那是在当年:世界三大集成电路设计工具供应商和电子设计自动化公司还没有诞生、因特尔领先的并行计算体系结构还没有实现商业应用,日本刚竞争美国主导了世界动态存储器(DRAM)的主流产业及其市场,脑神经网络原理用于传感、感知和判断刚在芯片系统上开始实验,米德的学生的现场可编程逻辑门阵列(FPGA)创始公司还刚在发展,他的原创(至今世界最高密度)先进MOS成像器芯片还没有开始,他两人后来普及于每台笔记本电脑代替鼠标的触摸传感算法也还没有诞生,普及应用于识别支票账号的通用算法也还没发明,他后来的射频电子标签(RFID)前沿公司更还没有酝酿(或在等着他的浮栅(Floating Gate)存储集成电路的研究和成熟);他系里同时的很多科研,包括了超高速异步事件驱动逻辑(Asynch VLSI)那时还没有研制出第一个MIPS体系结构的通用微处理器(后来衍生了世界最高速的网络开关集成电路和整机公司,被因特尔并购用在高速服务器产品中),等等。后来所说的芯片关键基础科研,几乎全都还在加州理工学院和麻省理工学院的实验室里进行着。两家为国家安全局刚完成了CMOS3三微米、当时世界最高精度的逻辑单元库的设计和定型;美国的“国防先进科研项目局”(DARPA)那时的名字曾没有“国防”两字的冠名(ARPA);两校用掉了80%的ARPA补贴“多项目共享晶圆试片“(MPW by MOSIS)和互联网(Internet)资源,惠普的小型计算机是加州理工学院计算机系的标配,在苹果公司的科学家正为米德教授的实验室配置了全套仪器控制计算机之前。等等。在集成电路设计的前沿,中、美的起点竟通过这个项目上,为普及芯片设计能力站在了同一个起点上。

在1984年,在北京实现米德教授所规划的联合集成电路设计中心的代价是并不高。但耐人寻味的是,罗沛霖所讲解的知识产权价值,还是个新观念:米多年的付出和积累,共享和联合发展这些技术,合作方应如何付出?中国华大集成电路设计中心(CIDC)在1986年成立了。从它的功能和布局,就是两年前计划书所描述的蓝图,尤其是集成电路设计工具的研发是该中心的主营。

这个合作虽没有作成,在仅仅两年后,世界的确发生了所谓“量子革命”:次年因特尔的80386微处理器问世。米德和林康维合著的《介绍超大规模集成电路系统》(Introduction to VLSI System),成为影响和实现半导体产业化、保证摩尔定律工业实现的经典教科书和工具书,普及到世界各国成了标准教程; 加州理工学院计算机系当年仅有的八名教授,后来衍生出了。30多家先进技术的创业公司(米德自己就是其中22家的创始人),他们的学生在硅谷创业的集成电路设计和软硬件公司更是不计其数。每个创业公司都产生了突飞猛进的商业发展和成功、即当今公众所热谈的所谓世界第一和基础科研的芯片技术和产品。

造化弄人。实现和持续产业革命是一个漫长的过程,但随时会出现理论向成实践的突变。罗沛霖作为知识渊博、了解世界、有产业前瞻的专家,适应着改革开放的亟需。他多年推崇一本同时期的新书:乔治.格尤德尔的《缩影,经济与技术的量子革命》(Microcosm, The Quantum Revolution In Economics And Technology, by George Gilder),作者也为这撰写本书在加州理工学院的实验室里进出了一年多。这本书讲了硅谷的诞生和发展,即他所解说的经济和技术革命,其中非常多地引用了早期硅谷贡献者的企业、人物和言行。那时的硅谷,因特尔、苹果都已生根多年了。而当今的谷歌和脸书等新秀,也并不是凭空落地的。

模拟超大规模集成电路和神经网络仿真系统

1987年,罗沛霖对下一个产业革命阶段的敏感,聚焦在了“人工神经网络”的当时新兴学科。他在美国访问时,敏锐地注意其重要性。吴佑寿院士回忆说:罗沛霖回国后立即组织了一个座谈会,推动有关研究工作。在此基础上,经过两年的努力,首届中国神经网络学术大会1990年在北京召开了。会议决定了成立由8个一级学会——电子、通信、计算机、自动化、物理、数学、生物物理和心理学会,组成跨学会的中国神经网络委员会(CNNC)。试图通过模拟人脑神经系统加工、记忆信息的方式,来研制具有类似人脑信息处理和学习能力的机器,经过20多年的坚持研究和实践,正在当今的世界以人工仿生智能、神经元存储和计算等前沿科技成果,临近令人热衷和渴望的量变成功。

催生中國工程院 1994

罗沛霖十年努力,一日联名倡导成功,创始了一个中国工程院!

还在改革开放之初的1978年,我就在考虑:中国要不要设置工程院。就中国科技界当时的认识而言,对基础研究、应用技术及基本技术的理解应当说是比较明确的,但是对技术科学的理解就谈不上那么清晰了。1978年,我随中国电子学会代表团访美,访问了美国全国科研理事局,作为一个政府办事机构,它的一个重要任务是组织三个国家科技院的院士,也就是科学院、工程院和医学院的院士,对重要科技问题进行研究、咨询、讨论。当时美国科学院院士为1100人、工程院院士为700人、医学院院士为400人。其中医学院院士的人数是固定的,缺一补一。工程院院士的目标是达到1500人。

经过一段时间思考,我在20世纪80年代初相继在《光明日报》、《自然辩证法》杂志及人民日报等媒体上撰文,谈到了美国、日本、西欧、苏联等科学技术发展的经验,强调了后进国家、地区赶上先进必须突出的重点环节。终于水到渠成。1994年的春天,一天晚上,我开始执笔草就一份《关于早日建立中国工程与技术科学院的建议》。在此之前,已征求了王大珩、张光斗、师昌绪、张维、侯祥麟几位老科学家的意见,由我们六人共同在建议上署名,呈给中央领导同志。大家之所以公推我执笔这个建议,一来较早创议,二来坚持不渝,这份殊荣似乎非我莫属。考虑到建议是向中央领导呈报,要写得言简意赅,一目了然。为此我颇费了一番心思。

终于下笔了,一气呵成。我在建议中写道:这个院的中心任务应是为国家、为政府的重大工程和技术科学决策以及技术经济问题,提供具有权威性的咨询、论证和评议,对特别重大的工程技术和技术科学成果做鉴定,当然这也应是给当选人员在工程科技方面的最高荣誉,其成员应是经过挑选的属于国家水平的工程科技人才和对工程技术发展有重大贡献者。还建议,一位专家可以同时当选为两个院的学部委员(院士)。这也就是我和王大珩、张光斗、师昌绪、张维、侯祥麟等30位中国科学院院士成为首批中国工程院院士的来历,即所谓“两院院士”。近几年,两院院士又增加了几位,但与目前中国科学院、中国工程院各1000多名院士相较,仍是凤毛麟角,足见荣誉之崇高。

有一次时任中共中央总书记江泽民会见科学家时,王大珩将建议呈给了他。江泽民非常重视,在1994年5月11日作出批示:此事已提过不少次,看来要与各方面交换意见研究决策。当时的中共中央书记处书记温家宝、国务委员宋健、罗干也做了批示,拟请中国科学院院长周光召牵头与有关方面商议办理。中国工程院呼之欲出了。

1994年5月,中国工程院正式成立了,全国从事工程技术与技术科学的科技人员欢欣鼓舞,这是对他们神圣劳动、奉献的庄严承认,也标志着中国现代科技史上一个全新阶段的开始。包括我在内的一批老科学家终于了却了一桩心愿,成就了人生得意之笔。还应当指出的是,就在我们六位的建议呈报中央领导同志的同时,林华、徐驰、李苏、罗西北等同志也向国务院领导同志呈报了建立中国工程院的建议,对于引起中央重视促成中国工程院的诞生,也起到了积极作用。

创建光电子研究所

罗沛霖是国防科工集团第十一研究所的创始人和第一任所长。

羅沛霖:贅語,紀念第十一所研究五十年 2006.8.23

为纪念电子第十一研究所成立半个世纪而欢呼:第十一研究所成立了半个世纪多了。实际上从1951年开始设想说起,还要加上四年的孕育期,那就五十五年了。我最早从孕育期就参与了本所工作,看到从一个设想开始,或将成立时的1956年,只有十个上下工作人员,不断地发展壮大,到现在长成了一个对国家对国防作出许多不可或缺的贡献的、硕壮强大的科研单位,真是不胜其欢欣鼓舞。

为此,仅以赘语,向我所和我所同人致辞祝贺:

年華五五,

百尺竿頭。

再接再厲,

永進无儔。

時年九十三嵗

献身电子基础教育

罗沛霖多年推动和从事电子教育事业。罗沛霖从1956年在北京工业学院开始辅导研究生。改革开放后曾受聘为上海交大、北京大学、南京大学、北京理工大学、云南大学、东南大学、国防科技大学、电子科技大学、西安电子科技大学、桂林电子工业学院等各院校,任教授或名誉教授等。罗沛霖认为中国取得科学教育的成功不会是轻而易举,而是要付出艰苦和大规模的努力。

罗沛霖参与创建并任职于中国系统工程协会、中国电子工业标准化协会、中国计量与测试学会、中国电子学会等。他是第一季中美科学技术合作委员会委员、是数届国家自然科学奖励委员会委员。罗沛霖被当选为美国Sigma-Xi荣誉会会员(Member,1950)、世界电气电子工程师协会(IEEE)的终身特级会员(Fellow,1999)及其北京分会的创始人和第一任会长。他是中国电子学会创始人和第一任常务秘书长,并在多个电子行业协会为创始人和领导。

罗沛霖博士作为科学家、主持人和编辑,受命参与和主编了国家重要学科文献和出版物,曾任《中国科学》的副主编。他的主要贡献包括:《中国12年科学发展规划大纲》、《中国大百科全书》、《中国信息发展普及教育丛书》等。

罗沛霖在90年代后他,还主编了《中国电子科学技术评论》,《新产业革命与信息高速公路》和《科学概览–信息卷》等科学普及丛书。他在1960年代就预见了“连家庭主妇都将可以使用手持计算器”。他在1990年代预见了北京交通的未来难题和统筹解决方案。他在2000年预见了电子信息技术发展是推动力,但最终目标是形成文化的繁荣和升华,文化产业势必成为现代社会的主流。

罗沛霖特别关心和参与科学普及,从文科背景管理干部的信息科学知识,到对少年儿童的电子教育,追溯到在早期,他热心参与军事无线电运动的普及和提高,曾是中国无线电制作和测向运动的国家级裁判。

身体力行地倡导中国科技发明和创意

罗沛霖发表的论文覆盖面很广,级别也很高。不少论文都是在他耄耋之年后,一笔一画写成的,每有发表都引起电子产业界和学术界的关注。

近九旬时,他还获得2000年度中国工程科学技术奖及世界电气电子工程师学会建会百年纪念奖。

罗沛霖进入90岁后提倡和推荐中国发明,在2008年身体例行地支持并贡献了一系列的世界一流发明内容,给《前沿科学》杂志(科技部主管、中国 科技论文统计源期刊)。

创意和推论:经济学

著作:《宏观经济战术平衡的数理方法》1980

罗沛霖与钱学森推敲的经济学工程模型发明,追溯到他80年代以来的一个全套体系推导和阐述。该系列发明只在《世界经济研究》等文献上发表过题为《关于宏观经济战术平衡》的片段,实际已经形成一个推证完整的数理方法学体系。

鼓励中国民营原创的微处理器发明

在1980年代起步的多思基于宏指令重构的中国最早原创微处理器发明,他认为中国原创体系结构是在照抄和继承西方体系结构之外的一个重要独立途径。

2005年,罗沛霖为北京第一个民营企业、独立研制微处理器的多思科技园公司题词:“行成于思”。

领军指导和撰写《超长指令字可异构多核体系结构的数字信号处理器》

指导北京芯慧同用微电子技术有限责任公司团队,撰写了在2006-2008年美、中发明家团队创造的FusionDSP的独特嵌入式微处理器,包括体系结构、设计方法学和定制设计工具软件。它可被根据应用特性灵活异构成多核,通用操作系统和定制信号处理可动态分享体系结构,具备可用户定义的高速计算单元。

芯慧同用研制的嵌入式数字信号处理器,其2006年的中国起点,计算速度已经经过权威国际机构的效率考核(banch-mark):超过了同期同类的国际主流商业产品(下图1为“盲目构成”或Open-box)。其独特的异构多核算法优化功能(下图2为“优化构成”或Full-Fury),又使其更是超速多倍。这曾是一款非常有希望、能普及应用的中国微处理器-数字信号处理器原型。

推荐《应用天然蛋白质片段构建蛋白质分子机器的初步尝试》

罗沛霖十年不懈底地支持并签字推荐的中国原创信息菌素(Pheromonicin®),可能是当前唯一具有可控靶向性、无毒、无过敏、无耐药性、高效有机、代替失效抗生素的新平台途径,系中国原创贡献。

“Pheromonicin®”即“信息菌素®”是靶向抗生细菌素的新药平台统称。

罗沛霖是丘小庆科学发明和职业道德的严格见证者,是他的信息菌素的热情支持者。同时罗沛霖夫妇和小庆是世交和忘年交。2009年,罗院士开始公开支持丘小庆的中国发明。 2010年罗院士抱病最后一次签名举荐了畿晋庆堂进入国家863科技发展项目。

20世纪40年代以来的抗生素发明,至今遇到多重甚至超级耐药细菌进化衍生的强大阻力,正在趋于无效。更严重的是,传统抗生素破坏人体系统所亟需的菌态平衡,促使并发疾病。同时,以真菌杀伤细菌的传统抗生素,对抗真菌、病毒等感染和藻类污染等无效。

在细菌素(Bacteriocin)成为下一代抗生药物的世界努力中,丘小庆博士总结了多年持续但离散的几个重要基础发现和研究,娴熟运用了现代DNA分析、人工合成抗体模拟物、生物工程纳米机器等手段,发展成功了系统化的靶向有机药物设计平台。

由于中国科学家的发明和实验,世界细菌素的抗生应用从理论和实验室研究终于被推到临床实用的前沿。进程提前了十五年,信息菌素正在成为战胜顽固结核感染威胁、应急超级细菌爆发、可持续超级靶向抗生药物发展、推动有机健康医疗、促进国际学术活跃的生物制药新学科。

美国科学协进会主办的Gordon Research conference (简称GRC),是全世界最高级的科学讨论会,会议内容皆是本命题的世界级最新科学发现和进展。2 与会的美国和世界科学家对丘小庆教的研究成果给予高度评价。专题讨论会的发起人,长期从事细菌素-大肠杆菌素研究的Dr. Riley (University Massachusetts教授, 马赛诸塞州科学院主席),认为丘小庆教授“信息菌素”的研究成果将引领世界制药业的一次浪潮。

罗沛霖对于学术发明和产品实践的辩证

在罗沛霖晚年的灵感和影响下,罗沛霖倡导组建了促进原创发明的国际咨询公司:前沿科技顾问国际有限合伙人公司(Frontier Technologies Consortium Global, LLC)www.ftcg.net.。

以他所关注的四个加州理工学院源头的经典集成电路芯片国际发明为例:

1.超低功耗/异步高速运算的微处理器(8位机用一个“土豆电池”来驱动,叫做Potato Chip)。在国际科技文献上发表。后来用在世界最高速的网络切换芯片的设计中,在后来被因特尔并购为X数据服务处理器中的关键高速运算模块。

2.自动适应动态照度的实时成像处理器。在国际文献上发表,后被罗克韦尔科学中心的视觉部制成实时视觉增强系统的原型试用海湾实战。

3.彩色成像器芯片,借鉴了文献的科研成果。却没有在文献上发表过,因为是风投的创始公司,所发展的产品供应国际最早的手机供应商。

4.为中芯国际研发的90纳米、用于微处理器的高速时钟发生器,当然借鉴了文献记载的电路体系结构发明和定义,运用了工程师积累的设计经验。也没有发表过,因为是用于该客户知识产权的关键应用电路模块。